地域活性部🌻夏ニュース

こんにちは 地域のみなさま、地域活性部のメンバーのみなさま

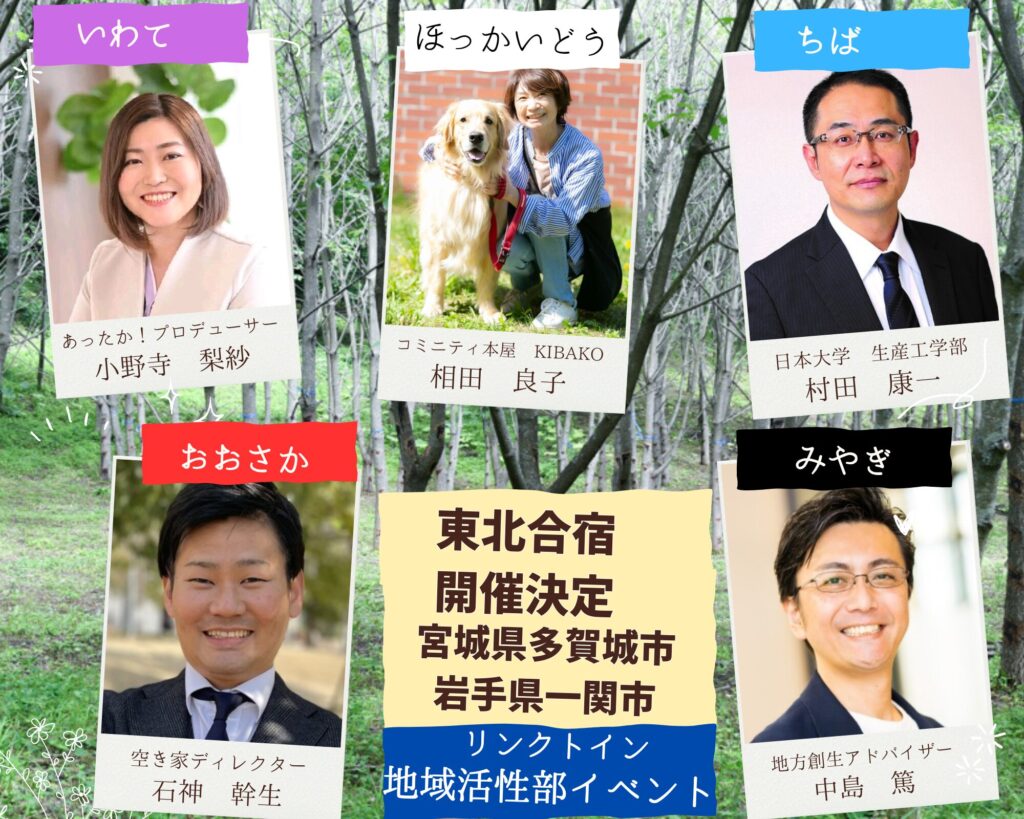

今回は宮城県多賀城市から「産学連携」×「地域共創」に関する情報をお届けします。

気になるイベントや地域活性のヒントをぜひチェックしてください。

なぜ村田研究室(むららぼ)は宮城県多賀城市へ? 日本大学 村田康一

この春、Linkedin地域活性部のりさっちさんのお誘いで、宮城県多賀城市に足を運びました。多賀城にはJRの駅が2つあります。仙石線の多賀城駅と東北本線の国府多賀城駅。その日は、国府多賀城駅に集合し、すぐ近くの東北歴史博物館のレストラン、&Sun(アンドサン)でランチをしました。迎えていただいたのは、多賀城市議会議員の池田さんと大内さんでした。店員のみなさまも地域の知り合いということで、とても温かい雰囲気のおもてなしでした。

多賀城訪問の後しばらくして、地域×学生で何かできるのではないかと可能性を感じ、日本大学村田研究室(むららぼ)からワークショップをご提案させていただきました。そしてこの夏、今度は仙石線の多賀城駅近くで2025年7月18日から21日に開催される多賀城ビアサミット2025でみなさまと交流させていただきます。

多賀城ビアサミット2025

主催のTAP多賀城は地域のNPO任意団体です。池田さんにはむららぼメンバーとの準備のためにたくさんのサポートをいただいています。TAP多賀城のInstagramやFacebookなどでのSNS配信をみていると、仕事のかたわら、リアルやバーチャルで、多賀城市民をワクワクさせる街づくりを進めようとする、彼らの想いが伝わってきます。それはきっと日本中で地域を元気にしようとしている仲間が共感する姿です。

「古くから東北の要所として知られる多賀城という地。そこで今生きているみなさまが、忙しい日常のかたわら、手作りで地元を盛り上げよう、楽しもうとしている素晴らしいイベントに、学生達と一緒に関われていることに感謝しています。当日は、ご参加いただけるみなさまと一緒にワクワクしながら夏の思い出の1ページをつくれることを楽しみにしています。」

多賀城の夏の風物詩「多賀城ビアサミット」が、JR仙石線 多賀城駅前公園にて開催されます。ステージイベントやミニ動物園、お子様向けワークションプなどご家族そろって楽しめます。詳細は各SNSで最新情報をGET!

■開催期間/2025年7月18日(金)~20日(日)

■時間/18日(金)17:00~20:00、19日(土)・20日(日)11:00~20:00

■会場/JR仙石線多賀城駅前公園

■入場/無料

学生の皆さんへ 宮城県多賀城市職員 伊藤学

日本大学学生の皆さんは自分達なりに多賀城市について調べ、多賀城南門、多賀城廃寺跡、多賀城市立図書館等の多賀城市を代表するスポットをそれぞれの歴史的背景や特徴などを踏まえて自らの言葉で分かりやすく、興味を喚起する内容で発信して下さいました。

特に学生の皆さんの姿から感じたことは、東北や多賀城の歴史、先人たちの業績に敬意を持ち情報発信して下さったことです。今月開催される「多賀城ビアサミット2025」にお越しになりブース出店されますが、多賀城市での経験、ご縁が学生の皆さんの今後の飛躍に繋がると共に、「一生心に残る街」として多賀城市を選んで頂けたら大変光栄です。

多賀城市とのご縁 Misa Yashiro

小学生の頃、約2年を宮城で過ごしました。成人後、たまたま推し活をきっかけに、和太鼓チーム「Atoa.」と関わるようになり、主に企画などで活動のサポートをしています。公演やサポートを通じて、和太鼓や郷土芸能の魅力、奥深さを知りました。

また推し活を楽しむ中で、「発信しない文化」に気づき、心理的安全性や行動力といった課題に興味を持つようになりました。多賀城創建1300年記念にもイベントの企画運営スタッフとして関わり、行政や市民活動のリアルな現場を体験できました。

東北合宿後、市議の皆さまからビアサミットのお声がけがあり、また村田先生のご提案を拝見して、折角なので「人」で貢献ができればと思いました。素敵な知り合いの方々を紹介し、彼らの人生やストーリー、キラッと光るところを知っていただきたいと思ったからです。

私は心理的安全性を高める取り組みに関わりたいと思っています。皆が意見を言ったりチャレンジできる場があれば、自然と人を惹きつける場になると考えています。デザインシンキングとか一度開催してみたいですね。

また、今回の取り組みが、心理的安全性を高めるための第一歩にしたいと思い、「多賀城ビアサミット」への参加を決意しました。

学生さんのサポートという立場ではありますが、まずは彼らのストーリーを学生さんに知っていただくこと、そしてこの交流をきっかけに、化学反応が生まれやがて渦となり、学生さんと多賀城の皆さんの双方にとって、大きな「生み出すワクワク」を実感いただける流れになれば、と願っています。

編集後記|小野寺梨紗 夏祭りにみる住民と地域との関係性

東北各地の地域を支える祭りの風景も、いま大きな転換期に差しかかっています。運営を担う人の高齢化や財源の確保といった現実的な課題は、日本全国どの地域でも避けて通れないものとなっています。それでもなお、多くの人が「祭りは続いてほしい」と願うのは、そこに単なるイベント以上の意味があるからです。

山車や盆踊りといった伝統的な行事は、地域の記憶と誇りを紡ぎながら、世代や立場を越えて人と人をつなげる機能を果たしてきました。お祭りは、地域の共同体としての『つながり』をつなぎ直す場なのです。

最近では、ビアフェスや、音楽ライブといった新しいスタイルの「夏まつり」も各地で生まれています。若者や観光客の参加も増え、地域に多様な層が関わるきっかけとなっています。

大切なのは、祭りの「かたち」ではなく「関係性」が生まれること。時代の変化に応じて、地域にフィットする、持続可能な祭りのあり方を模索する姿勢こそ、文化を未来につなげる原動力になると感じます。

そのために、私たち一人ひとりにできることは案外たくさんあります。自分が住むまちへの小さな関わりはもちろん、勤務先の地域や、縁あって訪れた土地との「一歩すすんだ関係」「関係人口」のキッカケを育むことも含まれます。

夏の夜、提灯の灯りやグラスを片手に交わされる笑顔のなかに、未来の地域の姿が宿っています。 その一歩が、きっと次の地域づくりへとつながっていくはずです。